裏側

先日、国立新美術館にて開催中の「リビング・モダニティ 住まいの実験 1920s-1970s」に行ってきました。

巨匠と呼ばれる建築家の作品は大規模建築が多いイメージがありますが、その巨匠らの傑作と呼ばれる住宅作品にテーマをもたせたイベントで、他の予定のついででしたが足を運びました。

このような展示会はこの業界の人ばかり、、というイメージがありますが、さすが都心ともあり一般の方の来場も多く、その会話に聞き耳を立てると、素朴ですが鋭い疑問も聞こえてきて、新鮮で面白くもありました。

建築家の名前もその作品も大学時代や建築士の試験にもよくでてきたなぁ、と最初は気軽に見学しておりましたが、若い時分に学んだ時と実務を重ねた現在とで見るポイントや感じるポイントが全然異なる事に気づき、ひとつひとつの作品の前で棒立ちで見入っておりました。

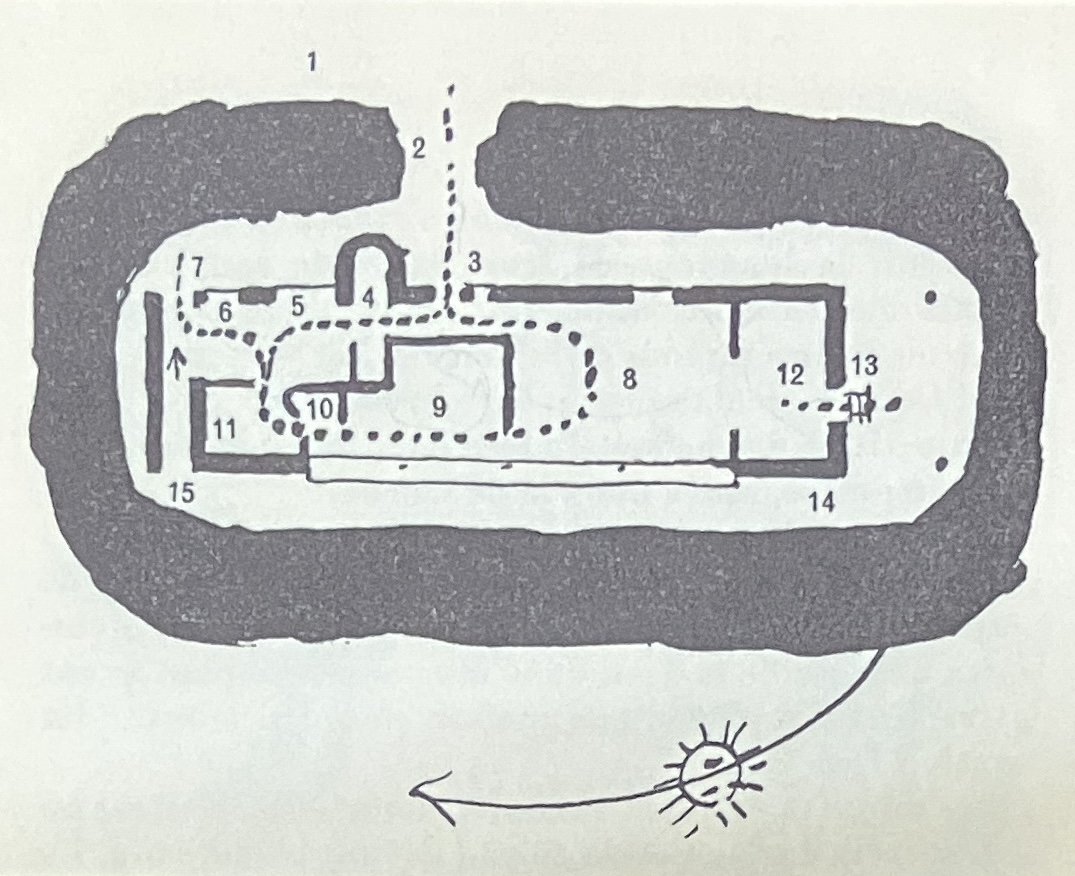

模型や写真や動画、原寸大の空間など展示にも工夫や遊び心があり目を奪われるのですが、じっと見てしまったのが平面図(間取り)。何十年も前の作品が中心なので、ほとんどが手書きの図面やスケッチ。(その図面は撮影不可が多く掲載できず)

その血の通った平面図たちを観察していると、リビングやダイニングは勿論素敵なのですが、その住まいの裏側になっている部分が丁寧につくられている事に気づきます。(裏側とは、家事、生活動線、水廻り、収納等などのバックスペース)

これは学生時代や若い頃には気づけなかった事。家族の集まるリビング・ダイニングは勿論大切なのですが、その裏舞台が使いにくければ意味がありません。

間取りをパッと見て綺麗にまとまっているなぁと思う時は必ず裏側が整っている。

裏側が良いと、表側にも安心感がでてくる感じ。逆を言えば、目を引く表側でも、裏側がおざなりであれば不安定に感じます。

傑作住宅と呼ばれる過去の平面図と対峙して、目の前にある住まいづくりを思い出しては、照らし合わせつつ、また年を取ったからこそ裏側がより気になるようになったようにも思い、年齢とともに設計も変わっていきそうです。

目の保養くらいのつもりが時間を忘れてしまい、次の予定に大遅刻しました。

岡本

国立新美術館(東京・六本木)